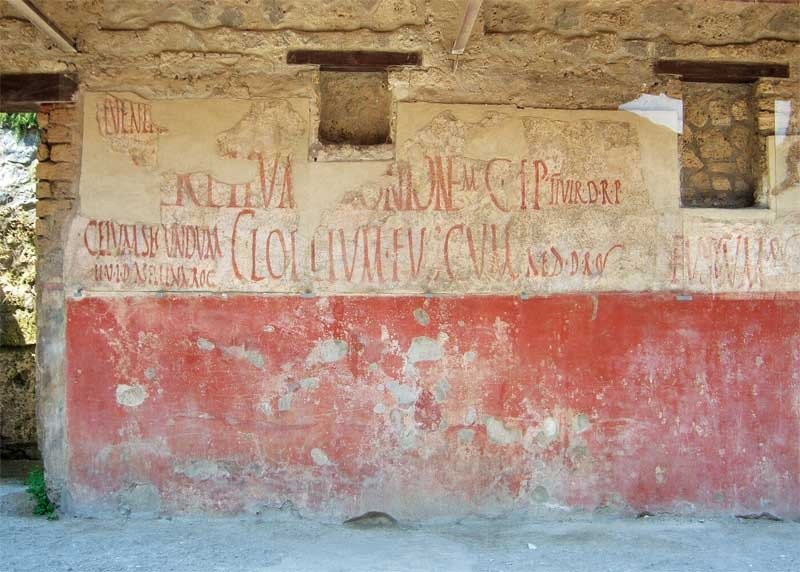

“Se è giusto, oltre che suggestivo, definire Pompei la più viva delle città morte, lo è, in buona parte, per quella straordinaria documentazione – precisamente di vita – che è costituita dalla sua epigrafia parietale, cioè dalle iscrizioni, incise, graffite e dipinte sui muri che, conservatesi altrove in via del tutto eccezionale, sono a Pompei una peculiarità…Quelle iscrizioni rappresentano ancora oggi “la voce” della sfortunata città e dei suoi abitanti.”(Romolo Augusto Staccioli, autore del libro “Manifesti elettorali nell’antica Pompei). Correda l’articolo l’immagine di un quadro di Edoardo Forti.

In un manifesto i “pilicrepi”, i giocatori di palla sono invitati a votare come “edile” Aulo Vettio Firmo, che è “degno di amministrare la cosa pubblica”. Gli edili controllavano la manutenzione delle strade e la viabilità e organizzavano anche giochi e spettacoli: per ora ci limitiamo a dire che i giochi con la palla i Romani li avevano imparati dai Greci, in particolare quello con l’“harpastum”, una piccola palla ripiena di lana o di piume (il nome di connette alla parola greca “harpazein”, “rubare”, “sottrarre con la forza”). Aulo Vettio Firmo apparteneva a una delle famiglie più potenti della città e, in un’altra epigrafe, è definito “giovane di animo nobilissimo”. Si candidò anche per altre cariche, e meritò il sostegno dei lavoratori del feltro e dei “pomarii”, i fruttivendoli. In un “manifesto” Montano invita a votare come edile il suo “patronus”, Lucio Popidio Ampliato, e si uniscono al suo invito i “latrunculari”, i giocatori di scacchi e pedine. Del gioco dei “latrunculi” hanno parlato Ovidio e Seneca, ma non abbiamo notizie certe né sulle regole, né sulla “forma” della scacchiera. Anche altri “manifesti” confermano che Lucio Popidio è un “uomo onesto”. Nel termopolio di Asellina c’erano segni chiarissimi del servizio più importante offerto dalla ditta: sullo stipite destro dell’ingresso era disegnato un Mercurio dotato di un enorme fallo e una lucerna fallica oscillava dall’architrave della sala. Le ragazze, la greca Egle, l’orientale Smirna, l’ebrea Maria si facevano chiamare aselline , in onore alla maitresse, e con manifesto riferimento erotico all’asino, simbolo di ardore sessuale. Queste ostesse, portatrici e promotrici di costumi liberi, sono consapevoli del fatto che l’eccessiva sbrigliatezza dei loro modi ricava una sua solida dignità dalla forza misteriosa del vino: la taverna è un luogo a sé, ha una sua propria scala di valori, e se Dioniso è un dio, bere è un rito. Il vino illumina la festa del convito, ma è anche il compagno di meditazioni solitarie. Era fatale che anche le taverne pompeiane fossero, come i caffè di oggi, il teatro prediletto dalla propaganda elettorale e che osti e ostesse vi recitassero un ruolo di primo piano. Smirna, l’orientale “asellina” insieme a Cuculla, operaia nella bottega di un tessitore di tuniche, “raccomanda” pubblicamente l’elezione di Giulio Polibio. Ma Polibio non gradisce il sostegno della tessitrice e fa coprire con un velo di calce il nome di “Cuculla”, un “nome d’arte” che lo Staccioli traduce “Cappuccetto”. E quando le altre “aselline” raccomandano l’elezione a “duoviro” di Caio Lollio Fusco, Smirna pretende che sia scritto chiaramente nel “manifesto” che lei condivide la proposta delle colleghe. Si schierano a sostegno di Lollio anche i “tegettari”, i fabbricanti di stuoie. Un “manifesto” ci dice che i “duoviri” Caio Quinzio Valgo e Marco Porcio “appaltarono per deliberazione decurionale la costruzione del teatro coperto ed essi stessi lo collaudarono”: il teatro coperto è quello che oggi viene chiamato “teatro piccolo”. Un’altra iscrizione ci dice che “l’edificio per gli spettacoli” i due lo fecero costruire a proprie spese, “de sua pecunia”. Essi, arrivati da Roma negli anni di Silla, furono tra i primi a ricoprire a Pompei la carica di “duoviro” (tra l’80 e il 75 a.C.) e Cicerone ci dice che Caio Quinzio Valgo, ricco proprietario terriero, era suocero del tribuno Publio Servilio Rullo. Gli “offectores”, i tintori, sostengono per la carica di edile Postumio Proculo. Ci spiega Giovanni Oscar Onorato che gli “offectores” erano i tintori specializzati nel restituire il colore originale alle stoffe stinte, mentre gli “infectores” davano alle stoffe un colore diverso da quello che avevano all’inizio. C’erano anche i manifesti dell’“antipropaganda”. E così la candidatura a edile di Marco Cerrinio Vaza è sostenuta dai “seribibi”, da chi passa la notte a ubriacarsi, dai dormiglioni e dai ladruncoli, i “furunculi”. Per sua fortuna pare che sia stato sincero il sostegno che gli promisero i “salinienses”, quelli che abitavano presso la Porta del Sale (oggi denominata Porta Ercolano).