Di questi ragazzi parlano, tra gli altri, Matilde Serao. Eduardo De Filippo e Giuseppe Marotta. Le epidemie fecero sì che a partire dal sec. XVI gli ipogei di alcune chiese napoletane, in particolare le Chiese di Santa Maria del Purgatorio ad Arco, di San Pietro ad Aram e di Sant’Agostino alla Zecca, si riempissero dei resti di sepolti senza nome e senza identità. Nacque così la storia delle “anime pezzentelle” che chiedevano ai vivi di essere ricordate nelle preghiere e nelle cerimonie religiose. Il 2 novembre molti Napoletani mangiano ancora melagrana e torrone “dei morti”. Correda l’articolo l’immagine dell’ipogeo della Chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco.

Scrisse Giuseppe Galasso che il culto dei morti a Napoli è vigorosamente “ancorato” alla dottrina cristiana della resurrezione dei corpi e del giudizio di Dio. Lo dimostrano i riti dei Napoletani e di tutte le genti del Sud che esercitano in modo accurato il rispetto delle tombe e il culto delle “anime purganti”. Ma restano ancora vivi i segni del passato: la Napoli greca venerava Ecate, la dea potente della magia e degli oracoli che rappresentava l’anello di congiunzione tra il mondo dei vivi e quello dei morti: senza dimenticare che il lago d’Averno era per i Greci l’ingresso degli Inferi, e che a Cuma la Sibilla svelava a donne e uomini il percorso del loro destino. Sostengono gli studiosi che dopo la terribile pestilenza del 1656 i Napoletani incominciarono a dedicare le loro preghiere alle “capuzzelle”, ai teschi custoditi negli “ossari” sotterranei di alcune chiese: e oggi in queste chiese ci sono “capuzzelle” di bronzo che ricordano l’origine del rito.

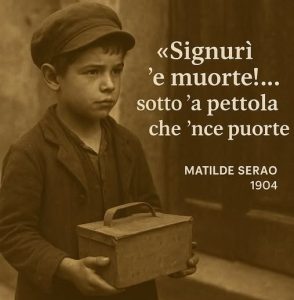

Nacque così il culto delle “anime pezzentelle”, delle anime che chiedono una preghiera e promettono protezione: conviene ricordare che “pezzentella” è un termine che i Napoletani hanno tratto da una variazione della radice del verbo latino “peto”, “io chiedo”. Le anime “chiedevano” di essere ricordate e i ragazzi napoletani (immagine in appendice) incominciarono a girare per le vie cittadine mostrando le “cascettelle” e “chiedendo” un’offerta per poter comprare ceri da accendere in memoria di quei morti: ovviamente, poteva capitare che i ragazzi comprassero anche caramelle e gelati, per sé: ma sapevano che le anime” pezzentelle” avrebbero capito e giustificato.

Dei ragazzi con le “cascettelle” scrivono Matilde Serao, Eduardo De Filippo nella “Filumena Marturano”, e Giuseppe Marotta, nell’”Oro di Napoli”, racconta: “Il 2 novembre i vicoli brulicano di bambini che sollecitano i passanti, in nome dei morti, a introdurre qualche spicciolo in certi loro bizzarri e funerei salvadanai di cartone fabbricati per la ricorrenza. Inutile dire che questo denaro non va poi speso in candele e fiori per i defunti, bensì in melagrane e dolci per gli stessi piccoli questuanti; e se finiamo per aderire ai loro perentori inviti è perché d’improvviso ci ricordiamo, trasalendo, che a Napoli muoiono troppi bambini”.[…]. Leggo sul sito “Solsud” che nel 1969 il cardinale Ursi cercò di bloccare questa iniziativa, ma i ragazzi delle “cascettelle” continuarono a girare per le vie della città almeno fino al 1975, come dimostrano le foto del compianto Mimmo Iodice. I Romani, nel giorno della festa dei Feralia, il 21 febbraio (ultimo giorno della lunga festività dei Parentalia), collocavano sulla tomba dei loro cari corone di fiori, spighe di grano e pane bagnato nel vino- simboli chiari della vita luminosa – e, dopo una breve meditazione, mangiavano formaggio e bevevano vino, come se i loro cari, risorti, partecipassero al banchetto. Marotta ci ricorda che il 2 novembre i Napoletani mangiavano melagrane e dolci. La melagrana, collegata al mito di Persefone, era per i Greci e per i Romani simbolo della fertilità, dell’abbondanza e della vita che sconfigge la morte. Ancora oggi i Napoletani mangiano, il 2 novembre, il “torrone dei morti”, un dolciume morbido e lungo venduto a pezzi nelle botteghe lungo le strade della città.

Questi pezzi di torrone hanno la forma di una cassa da morto “in miniatura, dato anche il richiamo al colore del legno ottenuto attraverso la base di cioccolato. Questo tipo di torrone si differenza da quello classico per gli ingredienti: qui non c’è miele, ma cacao, che viene “intarsiato” e reso più goloso da nocciole, frutta secca o candita, chicchi di caffè, mandorle, riso soffiato e tantissimi altri ingredienti, preferibilmente autunnali, ma anche più esotici ed estivi, come il cocco “(S.Vitagliano).